「法的思考」とは何か【司法試験(論文式)を振り返って】

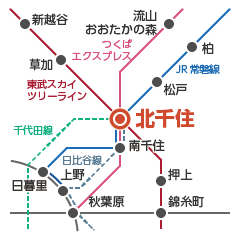

私が論文試験を意識して勉強しはじめた頃(1986年前後)にも、「法的思考」に関するいろいろな本があったような気がします。ただ、どの本も「法的思考」とはこうなんだと明確に説明されているものはなかったように記憶しています(少なくとも当時自分的に納得できるようなものを見つけることは出来ませんでした。学術的に分析されているものはありましたが、論文式にも応用できるような形で、わかりやすく法的思考の具体的な「使い方」を説明しているものはなかったように思います。少なくとも私は見つけることが出来ませんでした。〔注〕)。論文試験は、法的思考を試されているのだ、などと言われていましたが、肝心な「法的思考」がなんなのかわからないまま、自分なりにですが、懸命に勉強をしていました。

〔注〕実務家が、法的思考あるいはリーガルマインドという言葉を使う場合、証拠評価や事実認定の過程も含めて使っていることが多いように思われます。というのも、実務家は、日々、問題となっている案件全体の中から、証拠を「評価して」重要な事実を認定し、認定した事実を「評価して」法律に当てはめ、(その結論がそれぞれの立場に照らして)不都合であれば「法解釈」をするという事を繰り返しており、証拠を評価して事実認定をするという過程を省いて「法的思考ないしリーガルマインド」ということは考えられないからだと思います(実務的には『証拠が全て』などと言われることもあり、証拠を評価して重要な事実を認定する過程は特に重視されているように思います)。もっとも、法的思考の核心部分はおそらく「法解釈」の部分であることに異論はないはずであり、本稿の主題はこの部分です。いずれにしても法的思考ないしリーガルマインドという言葉は、これを使う人によって微妙に意味が異なって使われていることがこの概念を分かりずらくしている原因だと思います。なお、本稿は法的思考という点に焦点を合わせているので、例えば「問いに答える形で記載をする」等のいわゆる論文式試験の「作法」的なことについては細かく触れていませんのでご了承ください(この点は、前の事務所にいたときにFacebookに「司法試験が求めているものは何か」、「司法試験の答案」という表題等で書いたことが私が個人的に思っていることです)。

論文式試験(当時の試験問題は、ほぼ事例式になっていました)の勉強をはじめて、最初に、教えられたのは、1 問題提起、2 規範定立、3 あてはめ、という形(型)です。論文式では「書き方」が重要だと指導されていました。今から思うと「書き方」というのは「考え方(の順番)」を表しているからだと思います。そして、2の規範部分の書き方は、「私は○○と解する。なぜなら、△△だからである。理由は2つか3つくらい」でも良いし、「確かに××。思うに△△(趣旨)。そうだとすると○○と解するべきである」でも良いといわれました。しかし、なぜ、そう書くべきなのかについては、あまり教えてはもらえなかったように思います。

司法試験を離れて、一般的な受験の論文の書き方的な本を読むと、「①結論②理由」のような書き方が書かれているものが多かったように思います。確かに、何が聞かれても、このような形(型)を意識して書くと、論理的な文章になるように思います。

それはともかく、私の受験生活は長期化していきました。短答式は通るけれども論文式がなかなか通らないということが続いたのです。そのころ、事例問題の論文の書き方については、2の規範定立部分(結論は通説判例でよいと言われていました)よりも3のあてはめ部分が重要だということも言われたのですが、事例式問題の中での1、2、3の関係もよくわからなかったです。

論文式に対する考え方が変わった転機はいくつかあったのですが、その中で一番大きかったのは、「①原則②例外」(原則→不都合→修正)という発想でした。この「①原則②例外」という書き方も、書き方としては古くから言われていたものの一つだったと思います。

民法か刑事訴訟法か、忘れましたが、答案練習会で、見たこともない問題が出たときに、①この問題を解決できそうな法律の有無を検討し、②その法律を形式的に当てはめて一旦結論を出してみる、③その結論が何かおかしい。利益考量すると結論が妥当ではないのではないか、④そもそもその規定の趣旨は△△である。そうだとすると○○と解するべきではないか、⑤そして自分が適当に作った規範に当該事案を当てはめて結論を出しました。

すると、この答案が、自分で驚くほどにかなり良い評価だったのです(ちなみにですが、この書き方の形がピタッと決まった時に悪い評価だったことは以後なかったです)。この全くわからない問題が出た時に(何とか自分なりに考えて書いた答案)優秀な評価だった「書き方」を、わかる問題(典型論点の問題)にも応用するようにしていきました。すると、答案の評価が安定してきて、どんな問題が出ても、一定の評価のラインを維持することができるようになっていきました。この形(型)を覚えたことが、自分なりに論文式が通るのではないかと思うようになったきっかけでした(試験的にいうと、各科目における過去問の答案構成を通じて自分なりの答案の形(型)を作って、どのような問題が出ても、とりあえず自分の形(型)に沿って答案を作るという方法は一つのお薦めの方法です)。

[参考] なお、平井宜雄先生の「債権総論」弘文堂のはしがき2頁には以下のような記載があります。

「法律家的能力が最も試される時とは、或る条文の解釈や判例の動向と言った、既存の法状態についての知識の有無を尋ねられた時ではなく、これまで全く議論されていなかった法律問題、考えたこともないような法律問題に直面させられた時である。」

さて、司法試験論文式の書き方は、実はこのような「法的な考え方のプロセス」を意識的・意図的に表したほうが良かったのではないかと思ったのは、司法試験に合格した後のことです(受験中はあまり冷静に考える時間もなく、論点をつぶしてそれなりの書き方が出来れば何とかなるというのが実際なのではないかと思います。もっとも、逆に言うと「それなりの書き方」が出来ないといつまでも受からない試験とはいえるかもしれません。論文作成のための基礎知識、短答式合格のための基礎知識があることは当然の前提での話ですが)。

つまり、何かの事例があったときに、①最初にこの事例を解決するための「直接の」法律はあるのか、ないのか、「ない」場合にはさらに、その上の原則的規範に遡るとどのような結論になるのか、「ある」とするとどの条文のどの「文言」が問題になり、それを適用するとどのような結論になるのか、ということを検討することが、最初の出発点です(ちなみにですが、この最初の結論を導けないということは、司法試験受験者としては、おそらく法的な基礎知識が不十分ということになります)。この段階では特に解釈技術は必要なく、単に文言に当てはめるという形で十分と解されます(強いていえば文言解釈ということかと思います)。なぜなら、立法段階で一定の価値判断のものとに条文が規定されていると解されるからです(なお、実務的には、既に最高裁の判例や下級審の裁判例によって法解釈が確立していることが多いため、特段に②以下の思考をすることなく、①の部分の延長で裁判例を含めた法規範に事実を当てはめて結論を出すという三段論法的な思考で終了することが多いように思われます。むしろ、後述するように実務では当てはめを行う事実の存否が問題になることが多いと解されます)。ただし、この三段論法的な部分は、法的思考の「出発点に過ぎず」中核部分ではないと解されます。

②ここで法律を適用した結論が問題なければ、後は、単純に事例を当てはめて結論を出せばそれで良いということになります。しかし、通常、法律の試験問題は、「法解釈」を聞いていることがほとんどです。そうすると、最低限、形式的な結論について、多少なりとも疑問が生じるもののはずです。結論の妥当性に何も問題なければ法的な争点にはならないでしょう。ここで利益考量をするということになります。ちなみにですが、この利益考量する部分については、法律家のみが有するものではないと思われます。むしろ健全な常識を働かせることが必要になります(バランス感覚)。まさに、人間力が試される部分です。実際の社会生活において「妥当ではない」と考えられる事を発見する力(問題を発見し、妥当な結論を導き出す力)です。ただ試験的に言えば、ある程度事例問題をこなして、それなりの妥当性についての判断力があれば十分と思います。だいぶ以前に読んだので、間違っているかもしれませんが、星野英一先生は、この利益考量により結論を出す部分(価値判断の部分)こそが、実は法解釈の最も重要な部分であると言われていたように記憶しています。

③その後に、法律家としての技術的な部分に入っていきます。つまり、既存の法律の趣旨(他の法律構成の可能性の検討を含む)などに遡って条文を解釈して②で判断した結論(価値判断)を導けるのかどうかということです。文言解釈、拡張解釈、類推解釈、反対解釈、立法者意思解釈、目的論的解釈(ただ、厳密にいうと法の目的・趣旨を考慮する解釈技術と単純な技術的解釈手法とは解釈技術の次元が異なると思います)など様々な手法、極端な例では条文を死文化するような手法までもが使われます。しかし、いろいろ考えても解釈的に難しいという場合があります。その場合は、解釈の限界ということで、①の結論(法律を形式的に当てはめた結論)を止む無しとするのです。この場合は②で妥当ではないかと考えた結論は「立法論」ということで処理します。ところで、三権分立という考え方をベースにすると、この解釈技術中で最も説得力があるのは立法者意思解釈ということではないかと思います。しかし、現実の法解釈においては、立法者意思を離れて現時点における目的論的な解釈が行われることもあります。もっともこうなってくると「立法論」との区別がかなり難しくなるので、あくまで事例解決における法解釈ということだと解されますが、ある種の法形成であることは否定できないと思います。少し脱線しますが、私は、このことは、実は「法」そのものの本質的な発生機序に関わる問題と思っています。この点について、たとえば、当該「法」がもともともっている客観的(ないし普遍的)な本質があり、それを超えた部分が立法論という考え方があるかもしれません。しかし、法解釈の実際をみると、ある場合には明らかに法が元々持っていた客観的枠組みを超えた政策論的な解釈をされる場合があるように思われるのです。後述のとおり、法の源泉は憲法まで遡るとある種の信仰のようなものになってしまう気がしていますが(例えば自然法などという考え方)、私自身は、もっとシンプルに、法というのは本質的に個別具体的な紛争(ないし問題)を解決するために、その都度「創造」される歴史的な英知の積み重ねであって、それ以上でもそれ以下でもないと考えています(価値絶対主義と価値相対主義といった争いがあることは承知していますが、経験を通じない哲学的論争では決着はつかないと思っています。もっとも単純な経験主義にも疑問があります。すなわち、考え方が変われば経験自体も変化するのが実際と思われるからです。あらゆるものがつながりあっているという量子論的な発想にたったときに、このような議論の立て方でなんらかの決着がつくのか疑問です。「〇〇主義」といった固定的な観念ではなくあらゆる可能性が常に存在しており、その時点における当該社会の歴史的な選択に過ぎないと考えるほうが妥当なのではないかという気がしています)。

④最後に、自分が出した規範に事例を当てはめて結論を導くという形で終了となります。

今となって思うことですが(あくまで私の個人的な見解ですが、問題を通じて実践的に考えたことです)、このような「一連の思考プロセス」をもって、「法的思考」というのではないかと思っています。少し、補足しますが、この思考プロセスの中で、④の当てはめの部分の結論が、法解釈の前提となっている利益考量の部分(価値判断)と同じことをしていることに気づくと思います。つまり、法解釈は、実は、結論の妥当性の判断が先行しており(結論を先取りしている)、その事例に対する価値判断が法解釈という技術的な処理を導いているということです(その意味で、佐藤幸治先生が言われる「司法」が受動的な機関というのはまさにその通りだと思った次第です)。まさに「必要は発明の母」ということです。必要性があるから法解釈が発動するのです。

「法的思考」は、事例に対する妥当性判断(必要性の判断)と法律技術的解釈(法的安定性=相当性の判断)という2つの要素によって形成されていると解されますが、それは前記のような「思考プロセス」すなわち、【必要性→相当性という考え方の順番】によって形成されていることが重要なのだと思います(我妻榮先生の『法律における理屈と人情』【日本評論社】というのも、まさにそのようなことを言われたものであると個人的には思っています。同書50頁には「常識的な結論をたたきつぶして、法律的結論を通すことに法律の意義があるという考え方は絶対に間違いであります。」と記載されている)。つまり、①当該事件における生の利益考量から導かれる妥当性判断に基づく結論(具体的な価値判断)を、再度、②法的安定性の見地から篩(ふるい)にかけるという思考プロセスということです(法的安定性というのは、突き詰めると「過去」において紛争解決基準として妥当と判断された抽象的な価値判断との整合性のことと解される)。法的思考を一言でいうならば、個別具体的な紛争における妥当と思われる価値判断を、再度、過去に妥当だと思われてきた価値基準(歴史的な英知)と整合するのか、確認、調整しながら、紛争解決を図るという一連の思考プロセスのことではないか、といえるのではないかと思います。つまり、単純化すると「二段階の思考」(言い換えると2回天秤にかけてバランスを図るということではないかと解される。法の生命は「バランス」と解されるので、まさにこのバランスを慎重の上にも慎重に図るという思考方法と解される)ということになると思います。ちなみに、立法段階の法政策論で問題になる法的思考と事件処理で問題になる法的思考の違いを強調する見解もありますが、現段階での妥当な解決を導くための価値判断と過去から積み上げられてきた全体的なバランスから導かれる価値判断を突き合わせて結論を出すという意味では同じではないかという気がします(また、このことは判例法主義か成文法主義かにも関わらないと思います。ただ、個別具体的な事件のほうが経験則上バランスの判断がし易く、このことが三権分立にも拘わらず裁判所が法形成機能を有する実際上の根拠なのではないかという気はします)。

もっとも、これが最高法規たる憲法レベルの話になってくるとかなり微妙な気がします。一般的な法解釈のレベルでは生の利益考量から導かれる結論がどんなに妥当でも、憲法を頂点とした法システムにおける法的安定性の見地から立法論として解釈の限界とされてしまう場合があると解されます。しかし、憲法レベルになると、利益考量から導かれる結論と法的安定性のどちらを優先させるのか、それ自体が問題になってしまうのではないかと思うからです。憲法学が、政治学とどう違うのか良くわからないという声を聞くことがありますが、その原因は本来「二段階で思考」するべきところ「一段階の思考」に近くなってしまうところにあるような気がします(なお、このような「一段階の思考」に近いことが、新しい人権や抵抗権、革命権といった権利の土壌になっていると解されます。つまり、根源的な法の源泉に近くなればなるほど、生の利益考量に近くなり、その考量をするにあたってはもはや法というよりは、後述のような「人間とは何か」という根源的な問いかけが必要になるように思われるのです)。

まさに立憲主義という「政治権力を法の枠に抑え込もうとする試み」をどう理解するのかという立憲主義の本質に関わっていると思われます。立憲主義の枠組みを柔軟に考えれば考えるほど機動性は高まると思いますが(政治学寄りになる)、その分、今まで保護されてきた人権が蔑ろにされるリスクが高まるような気がします。他方で、立憲主義の枠組みを厳格に捉えていくとより法律学的になっていくと思いますが(このような考え方の延長線上に自然法という考え方もあると思われる)、現実の国際政治の流動性に対応できるのかという疑問とともに、究極の権力の源である国民が良いというなら枠組みを緩やかに解しても良いではないかという主張も出てきそうです。もっとも、国民主権という原理もある種のフィクションであることは間違いがなく、どのような統治が良いのかというのは究極の選択のように思われます。個人的には、このような「鶏が先か卵が先か」のような次元に至った場合に、その正当性を担保するのは、法的思考のプロセス(手続)そのものという気がしています。もっとも、このようなレベルに至ると、もはや法解釈(法的思考)で割り切った解決ができるか、かなり疑問で、むしろ「人間とは何か」、「国家とは何か」、といった人間存在の根本的な問いに至るのではないでしょうか。法的思考は人間社会における歴史的な英知ではあると思いますが、「法の支配」を掲げる西欧諸国によっても世界的な混乱を回避できない状況をみると「法的思考の有用性」とともに「その限界」についても考える必要がありそうです。すなわち、法的思考は、過去に妥当だと思われてきた「歴史的な英知」(ただし、さまざまな法体系があり単一の基準ではないと思われる)との調整を図るという部分があるので、そのような過去を参考にすることが出来ない(あるいは過去の影響を排除しなければならないような事態)場合には有用とはいえないかもしれません(『法的思考とはどのようなものか』田中成明著有斐閣47頁では「法的思考の固有の守備範囲は、もともと時代の先端に立って鮮明な旗印を掲げて華々しく社会をリードすることではなく、社会的摩擦の調整や紛争の解決など、事後処理的ないし予防的な地味な活動にあるとみるべきであり、その社会的役割を過大評価すべきではない」と指摘されている。もっとも、流動的な国際政治の場面においても一方で動的な政治的調整が行われるとともに、他方で、国際的なルールの創造が常に模索されているように思われるので、その場面では法的思考はなお重要といえるのではないかと思う。歴史的には国際的なつながりが次第に無視できなくなり数度の国家間の戦争を経て次第に国際的な機関やルールが作成されてきた経緯があると解されるからである)。

結局、このような未知の問題に対応するには、「人間とは何か」「国家とは何か」といった人間存在の根本的な問いに立ち返るしかないのではないでしょうか。そして、個人的には、このような根本的な問いを検討するにあたっては、従来、学問的に良く言われていたような「事実」と「意見(評価、価値判断)」を区別するという方法論が本当に妥当なのかといったことも併せて考える必要があるように思っています。客観的(ある種動かないもの、絶対的なもの)と言われるものに対しても本当にそうなのか、慎重な検討が必要な気がするのです。学問的、哲学的には主観と客観の関係は難しい問題を孕んでいるようですが、この点は、よりシンプルに物理学における量子論的な知見を演繹するべきではないかという気がします。この観点からすると、観察者と観察対象とは切り離せないように思われるのです(ちなみに、従前、法律学の立場からは客観的な科学に対するある種の憧憬のようなものがあったように思いますが[例えば末弘嚴太郎著「法学入門」日本評論社189頁、前記「法的思考とはどのようなものか」71頁以下参照。具体的には法社会学という学問領域や刑法におけるいわゆる近代学派の主張はそのような観点からのものと解される]、他方で、物理学のほうも現在たどり着いた量子論における不確定性原理に何らか筋の通った[神はサイコロを振らない]説明をしようとすると逆に主観的なものを想定せざるを得ないというような状況にあると解され、単純に客観的なものと主観的なものを区別できないと思われる)。そして、もし仮に、そのような観点に立つと法の存在意義は今とはまるで違ったものになるような気がしています。また、正義論的な哲学的議論もそのような中に解消されていくのではないかと思っています。すなわち、法の本質は、突き詰めるとバランスと解されます(その意味で正義の女神テミスが持つ天秤は実に象徴的だと思います)。そして、その前提には人間という存在は、それぞれ個々別々の存在であるという大前提があるように思います。しかしながら、仮に、あらゆるものが実は本質的に一体であるという前提に立ったとするとどうなるでしょうか。そのときには、法はバランス(を前提にした価値判断)ではなく、価値判断から離れた単純な選択であり、あるいは宣言ということになるような気がしています。

だいぶ話がそれてしまいしたが、最後に、試験的な論文式に応用できるような形で、法的思考を当てはめてみると以下のように言えると思います。

すなわち、1の問題提起の部分に、①、②の部分が該当し、ここで問題提起をすることになります(この部分は、法的三段論法、すなわち、規範、事実、結論に該当するものと思います)。次に2の規範定立の部分として、③の部分が該当すると思います。形(型)としては趣旨に遡って規範を定立するということになると思います。最後に3の当てはめに該当するのが④の部分です。この部分では②の利益考量ではできなかったより具体的な事情の考慮ということになると思います。ところで、反対説などの考慮ができていないとの意見もあると思いますが、反対説というのは、実際上は利益考量における価値判断の違いから生じるものです。したがって、実際は、②の利益考量の部分で反対説の根拠について、それなりの考慮がなされているので、あえて、反対説ということで記載しなくても、それほど大きな問題にはならないものと解されます。

ちなみにですが、各科目ごとに若干の書き方の特性があるように思います。ここで検討した法的思考は一番ベースになる思考方法と考えていますが、例えば、刑法でいえば、罪刑法定主義の観点から構成要件該当性、違法性、責任という流れの形、客観面から主観面という流れの形が重要だと思いますし、憲法は最終の授権規範という点や人権というのがある種究極の利益考量的な意味を有する点で他の科目と違うような気がしておりました(ただ、憲法に関しては最後まで十分な形(型)を作ることができないまま受験生活は終了になりましたが。ちなみに憲法においては特に判例[最高裁の憲法判例]が重要だと言われていました。司法試験が実務家登用試験である以上、他の科目でも判例はもともと重要なのですが、憲法においては、まさに法の源泉に近いものとして他の科目とは比較にならないくらい重要な役割を果たしているのだと解されます)。蛇足ですが、刑法に関しては論文式試験を受け始めた最初から比較的得意科目(A評価が多かったです)でした。それは今から思うと「試験」と割り切っていたからかもしれません。逆にいうと刑法で好きな学者の先生の本というのはありませんでした。いわゆる通説と言われている先生の本を繰り返し読んで、前述した刑法の書き方を比較的忠実に守っていただけでした。独断ですが、もう少し踏み込んで言わせていただくと、司法試験論文式というのは法律家としての基礎知識と基本的な法律の使い方や考え方を聞いているのであって、学者の先生が書く論文とは異なり新しい学説や判例・学説の分析を聞いているのではないということです(星野英一先生の判例評釈や論文を読んだときにすごく感動した記憶があるのですが、そういった学問的な面白さとは「別の面白さ」なのだと思います)。言い換えると学者の先生は、法的安定性という大局的な観点から歴史的な英知の構築を目指して創造力を働かせるのに対して、実務家は基本的にはそのような歴史的な英知を前提に当該事件解決のために創造力を働かせる。そして、それがさらに法的安定性からの歴史的な英知の構築のための材料になっていくというような関係なのではないかと思われます。

直接的な法的思考の在り方からは少し横道にそれる感じがありますが、1行問題の論文構成についても一言触れたいと思います。司法試験もかなり昔は1行問題が出題されていました。学部の試験では、今でも1行問題が出題されるのではないかと思います。ただ、1行問題というのは、基礎知識を聞くのには適しているのかもしれませんが、既に述べたような法的思考のプロセスを考えると、法的思考が出来るのかどうかを確認するにはあまり適していない問題型式だと思います。ところで、1行問題の場合、論文の構成としては①総論(当該問題点の意義や趣旨)、②各論(いくつかの具体例ないし具体的事案の検討)といった構成になるのではないかと思います。この構成の中で重要なのは総論で検討した意義や趣旨、法解釈といったものと各論で検討する事例の法解釈がリンクしていることではないかと思います。ちなみに、以前は刑事政策という法律選択科目がありました(私はその科目があるときに合格することは出来ませんでしたが)。そのときに答案構成として、①定義、②意義(趣旨)、③現状、④問題点、⑤対策と言った論文構成の型(形)が推奨されていた記憶があります。この型(形)は何らか新しい政策提案(法解釈を含めて)をしていく場合の論文の型として、いろいろ応用できるような気がしておりました(十分検討しておりませんので、一応参考までに指摘しておきます)。なお、良い論文を書く為には、中身が重要なことは言うまでもありませんが、きちんとした構成(考え方の順番)が出来なければ、自分の言いたいことを相手に伝えることが難しいということが言いたいことです(自戒を込めてですが)。

※ 実際の実務においては、前記のような法的思考力だけではなく、「事実認定能力」とでもいうべき技術が極めて重要と解されます(むしろ、実際の事件においては「事実認定」で結論が決まってしまう事案のほうが多いように思います)。事実認定能力は、法的判断に必要な事実(要件事実等)を抽出して認定していくという意味で、法曹三者それぞれの立場で重要と解されますが、もっともその能力が要求されるのは、当然ながら裁判所ということになると思います。言うまでもなく、事件の当事者本人たちは、「事実」として何か起きたかを知っており、誤った事実認定は、正直者が馬鹿をみるという結果(逆に嘘をついた者は司法を軽視する)を引き起こすことになり、深刻な裁判不信をもたらすからです。その意味で、神ならぬ人間が事実を認定する以上、謙虚に、かつ、慎重に事実認定を行う必要があります。殊に、客観証拠が少ない場合には、慎重の上にも慎重に検討し、それでも認定できない場合には、立証責任で決するしかないということです(安易に立証責任で決することは厳に慎むべきですが、謙虚に立証責任を用いることは恥ずべきことではないと思います)。その意味で、裁判は妥協の産物ということができます。

ちなみに、憲法上「裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い・・」(憲法76条3項)とされているところ、この「良心」の解釈において主観説と客観説の争いがありますが、2段階で考えるべき「法的思考」により判断されなければならないという解釈が出来るのであれば、その対立は片方だけ見ているに過ぎないとも評価できるのではないでしょうか。

※※ もっとも、事実認定も客観証拠がない場面(あるいは客観的証拠の評価が問題になりうる事案)においては、解釈者の価値判断が先行して事実認定しているというような場面も多々あるように思います。つまり、法解釈と相まって裁判官が導きたい結論に沿うような形で事実認定されていくということです(実務においてはしばしば経験することです)。そのため、事実認定の場面ですら、事実認定者の価値判断と切り離すことができないので、なおさら、謙虚さが必要になると思うのです。ちなみに、このように事実認定自体も法解釈者の価値判断と切り離すことができないという現実をみると、広い意味では、「法的思考」には、事実認定の技術自体も含まれるといえるのかもしれません。なぜなら、「法的思考」を具体的に機能させる前提として、事実関係そのものは間違いがない(争いが無い)という暗黙の前提があると解されるからです。つまり、同じ事実関係を前提として価値判断の相違を問われているのが法解釈(後述の最狭義の法的思考)なのですが、実際上はその区別が困難な場面があるということなのです(事実認定と価値判断が混然一体としてなされる)。

ちなみに、末広嚴太郎先生は「法学入門」(日本評論社)93頁で「結論を決めることと事実を構成することが一切一時に行われる、つまり同一の或る標準が結論を決める要素ともなり事実認定を指導する要素にもなる、と考えるのが最も精確な見方だと思う。」と述べられています。

なお、いわゆる名裁判官というのは、法解釈もさることながら、事実認定が巧みな裁判官のことをいうのではないかと思っています。なぜなら、前記のとおり実務的には極めて重要な事実認定部分についても法解釈者の価値判断が色濃く表れるからです。客観証拠が少なく事実認定が困難な事案に対して、どのような認定をするのかで、裁判官の能力(法的思考の範囲内でのバランス感覚)が問われるような気がします。一般論的にいえば、事実認定をする第三者(裁判官)も人間であり、その人間的な自分自身の経験からくる「思い込み」に引っ張られるという側面がどうしてもあると思われます。そのような「思い込み」をできるだけ排除して、冷静に公平な第三者として事実認定するのは、かなり難しいことではないかと思います。当事者主義や弁論主義の限界のもとで、裁判官のみに事実認定の責任を負わせることはできませんが、一つ一つの事件に真摯に向き合う裁判官であって欲しいと思っています。

感覚的な話ですが、裁判事件の6,7割は、誰が裁判しても同じような事実認定の事件と思います。しかし、実際の事件処理では同じような事実認定だから同じ結論になるとは限らないように思います。事件に関わる当事者、代理人、裁判官の熱意によって結論が多少なりとも変化することは多々あるのではないでしょうか。特にそれが色濃く表れるのは和解ではないかと思います。和解では判決では取決めできないようなことが決められることも多く、1か0かになりがちな判決よりは柔軟な解決がされることも多いと思うのです。そういう意味でいうと法的思考による解決も具体的妥当性に重きを置いた解決から法的安定性に重きを置いた解決までいろいろあるということではないかと思います。考え方の順番(法的思考のプロセス)でいうと①具体的妥当性→②法的安定性→①具体的妥当性という感じで多少揺れ動く感じになるのかもしれません。その意味で法的な紛争処理というのは単純な機械的判断にはなじまないといえるのではないかと解されます。

※※※ 学問的にさらに抽象的・分析的に考えると、例えば立法者意思をどのように把握するのかとか、利益考量といってもそこで問題になりうる利益はどのようなもので、かつ、次元の異なる利益を考量できるのか、といった疑問が生じうるかもしれません。しかし、本来、「法的思考」というのは、何らかの具体的な問題が生じたときに実践的に行われるものです。その意味で「待ったなしの状況で発動するもの」なのです。社会的に起きている問題を解決するためにとりあえず処理しなければならない場面で発動するものであり、「問題解決するための実践的な思考」とでもいうべきものなのだと思います。したがって、直面している問題の場面では「具体的な利益」が念頭に置かれており、他方で、その時点で考え得る「対立利益」というのもある程度具体的に考えられるということだと思います。もっとも、基本的には、当該問題(それが法政策的な問題なのか、個別具体的な事件処理なのかは別にして)を、とりあえず解決するための思考方法ではあるので、時代の変化とともに、新たに考量すべき利益が発生したり、同じ利益状況であっても価値判断自体が変化することもあり得ます。その場合には、その段階でさらなる利益考量ないし価値判断(つまり法解釈)が行われるということだと思います。したがって、法的思考というのは、試行錯誤的思考、問題解決的な思考であって、常に未来に向かって開かれた歴史的な英知の積み重ねということができるのではないかと思います。

※※※※ また、「法的思考」というのは、紛争を解決するための法制度(裁判制度ないし司法制度)と一体となって発展してきたとも言えると思います。一般的に「法教育」と言われているのは、このような法制度も含めた考え方(例えば当事者がお互いに自己の言い分を主張しあって、それを公平な第三者が一般的な規範をもとに決定するという形)を広く意味しているように思われます。いわゆる法的思考やリーガルマインドで言われることの多い「公平」などの観点は、どちらかというとこのような法制度との関連が強いのではないかという気がします。

結局、「法的思考」という概念は多義的であり、それを使う人によって様々な意味に使われているということだと思います。ここでは専ら一番狭い意味(ある意味核心的な部分としての)「法的思考」を検討しましたが、それよりも広く事実認定の技術を含めて用いられる場合や、更に広く裁判制度も含めて使用される場合があるように思います。

大学の法学部では、各分野ごとの「過去における具体的紛争において妥当と解されてきた価値基準」(法的安定性の観点からの歴史的な英知=憲法、民法、刑法、商法、訴訟法等々)を学ぶことが中心となると解されますが、それにとどまらず、実際上、それを社会的にどのような形で適用していくのか(つまりここでいう「法的思考」です)のトレーニングも重要なことだと思われます。それは単に法曹三者に限らず、行政に携わる公務員、会社員等にとっても重要なことだと思います(勿論それぞれの立場において適用の仕方は異なると思います。例えば公務員があまりに広く法解釈しては問題があるように思いますので)。一般的には学部のゼミなどを通して、法的思考のトレーニングが予定されているのだと思いますが、しかし、「法的思考」というものがもともと多義的な概念なうえ、これを使用する人によって、使い方が異なるために、なかなか理解しにくい概念になってしまっているのだと思います。法的思考という概念について、より分かりやすく、より突き詰めて共通の理解を構築することが必要ではないかと思います。なお、前述したとおり、実務家としては、①証拠の評価をして事実を認定し、②認定した事実を法律に当てはめて結論に問題がないかどうかを確認し、問題があれば法解釈を試みるという流れになるので、法学部のゼミで行われる法的思考部分は、一般的には②以下の部分ということになろうかと思います。

蛇足ですが、私が大学に入学したころ、法学入門的な講義の中で、その講義を担当していたH教授(実定法の教授ではありませんが、略歴をみると1947年に高等文官試験の司法科と行政科に合格していると記載されていました)が次のような話をしてくれたことが記憶に残っています(やや不正確な再現ですが)。

「江戸時代のとある奉行が自分が隠居するにあたって、息子2人のどちらを跡継ぎにするか迷った挙句、一つの問題を出すことにした。その奉行は、2人の息子たちを呼び出して、こんな事件があったがお前たちはどう思うかと尋ねた。最初に尋ねた息子は直ちに素晴らしい答えを出した。その後に、もう一人の息子に対して、お前はどう思うかと尋ねたところ、その息子は、一晩考えさせてほしいと言った。次の日、その奉行が、(答えを保留した)息子に対して、昨日の事件について尋ねたところ、その息子は、最初の息子と同じ答えを言った。奉行が、その息子に対して、一晩考えさせてくれと言った理由を尋ねたところ、その息子は、実は自分も(最初の息子と)同じ答えを考えたが、一晩いろいろな観点から考えたいと思って、保留をさせてもらったということだった。そこで、奉行は、一晩考えさせてくれと言った息子のほうを跡継ぎにした。」というようなお話でした。

この講義を聞いたとき、私は、これが法学とどのような関係があるのかわかりませんでした。また、最初に迅速に正確な回答した息子のほうが、ある意味優秀といえるのに、なぜ跡継ぎにしなかったのかも疑問でした。H教授の言わんとしたことが何だったのか今となってはよく思い出せないのですが(直後に説明してくれたと思うのですが)、多分、法的な思考というのは慎重の上にも慎重に考えるという性質のものなので、2番目の息子のほうが資質があると考えたのではないかと今では思っています(ちなみに「法律における理屈と人情」日本評論社 我妻榮著49頁以下にも似たような話が出てきます。「・・・私は、即座に答えることもありますけれども、多くの場合、しばらく考えてみます、という。ある場合には、一日考える。ある場合には一週間も考える。そうして結局『あなたのおっしゃるとおりでよいのです』と返事をする・・・」)。